むし歯とは、ミュータンス菌が食べかすなどを餌にして酸を放出し、酸に弱い歯が溶けてしまう病気です。

小さなむし歯に対しては、極力白いものを詰めていきます。不幸にして大きなむし歯でやむをえず神経の治療(歯内療法)をした場合は、歯に被せ物をしていきます。

むし歯ではなくて、しみる場合は、お薬の塗布で知覚過敏がかなり改善されるものです。

歯の表面がわずかに溶け出した初期のむし歯です。歯は削らずに、フッ素塗布と正しい歯磨きを通じて、歯質の再石灰化をめざします。

エナメル質の初期う蝕は、保険診療でフッ素塗布が行えます。

歯の表面のエナメル質に穴が開いた状態ですが、痛みなどの自覚症状はありません。細菌に感染した部分だけを精密に削り取り、詰め物をして進行を防ぎます。

歯の内部の象牙質に細菌が達しています。神経に近いため、甘いものや冷たいものが歯にしみる可能性があります。むし歯を削ったうえで、詰め物や被せ物を取り付けます。

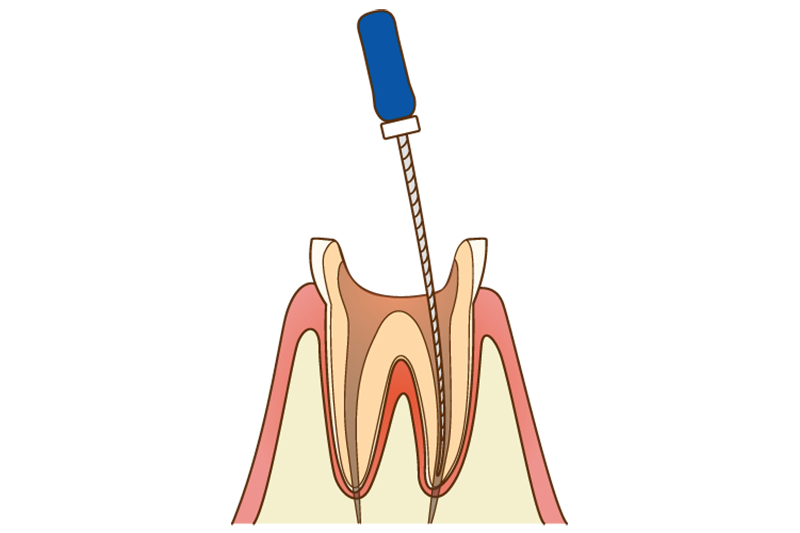

細菌が神経(歯髄)にまで達しており、激しい痛みや顔の腫れなどを引き起こす原因になります。

歯を残すには、神経を取り除いて清掃・消毒をする根管治療が必要です。

歯のほとんどがむし歯によって溶けてしまい、根の部分だけ残った状態です。

根の表面にキャップをして保存を試みますが、予後不良の歯は抜歯が適応となる場合があります。その後は、ブリッジ、入れ歯、インプラントなどの治療を行っていきます。

定期検査でC1やC2と言われるむし歯は、むし歯の部分がエナメル質や象牙質に限られていてそれほど痛みを感じません。むし歯の部分を綺麗に削り、CR(コンポジットレジン)やインレー(詰め物)で修復する治療を行います。

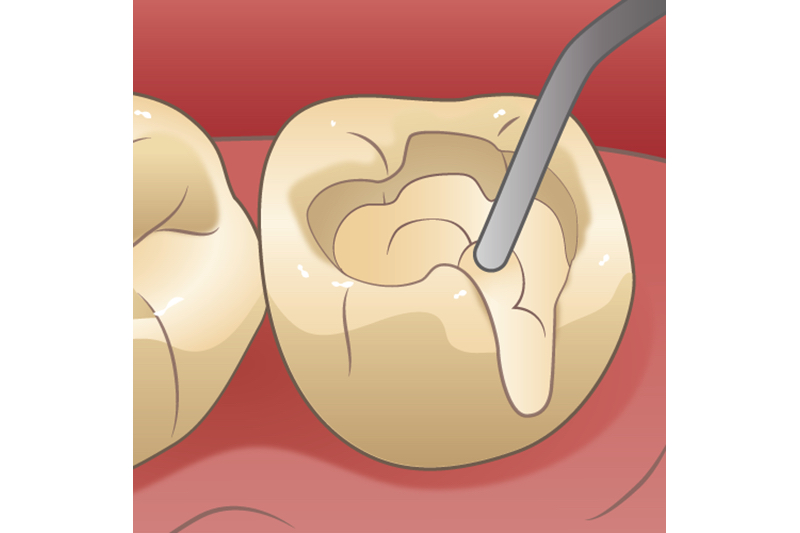

歯科治療に使われる白色のプラスチック樹脂です。むし歯を削った跡を樹脂で埋め、整形して修復します。

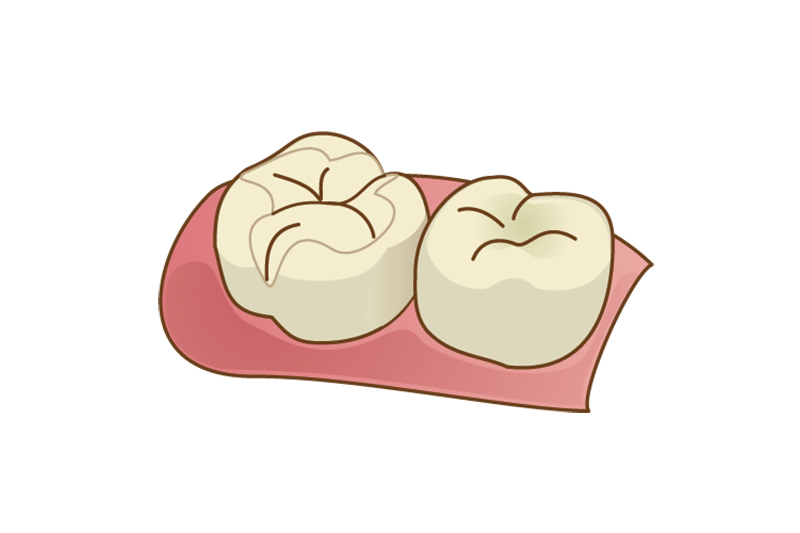

金属やセラミックなどで作られる詰め物です。CR(コンポジットレジン)での修復が難しい噛み合わせが強い場所の修復や、大きなむし歯の修復で使われます。型取りした歯型に合わせて歯科技工士が作製し、2度目の通院ではめ込みます。

近年では、保険診療にCAD/CAMインレーが収載され、高強度プラスチックの白い詰め物が保険で入ります。

むし歯が歯髄(神経や血管などがある場所)の近くまで達すると、ズキンズキンと激しい痛みを伴うようになります。歯髄の感染がなければ、なるべく歯髄を保存するための治療を行っていきますが、歯髄まで感染してしまうと歯を守るために歯髄を取り除く治療が必要です。

歯髄の近くまで進行してしまったむし歯は、むし歯の部分を取り除くと歯髄が露出してしまう場合があります。その場合、多くのケースで露出した歯髄は取り除かなければなりませんが、MTA覆髄治療はMTAセメントで歯髄を保護する治療法です。適切な治療を施せば高い確率で神経を残すことができます。

むし歯が歯髄に達すると、最終的には歯の神経を取らなければなりません。このための治療が根管治療です。歯髄が収まっている細い管に沿って、歯の根元までむし歯に感染した歯髄を取り除いていきます。

補綴(ほてつ)とは、歯の欠けてしまった部分や、失ってしまった部分を修復する治療方法の事です。

冠(クラウン)、インレー、差し歯などの人工物で補い、「うまく噛めない」「しゃべれない」「見た目が悪い」といった問題を解決する事ができます。保険適用外にはなりますが、セラミック製の補綴物もございます。

Case01

ムシ歯や歯周病などで削ってしまった部分を埋める処置です。

Case02

少数歯欠損の場合、両隣の歯を橋桁に使って欠損部のダミーの歯と連結した冠のことです。接着材で固定します。

Case03

歯がかけてしまった場合に歯根に被せる、歯冠補綴物です。単冠とも呼ばれていて、一般には歯のかぶせものとして知られています。

Case04

少数歯~多数歯欠損の場合、プラスチックで作った歯や歯茎を残った歯にクリップ留めする方法です。毎食後、自分で着脱し清掃します。

当院には院内技工所が併設されており、院内技工士が常駐しております。

歯科技工士が直接患者さんのお口を拝見することで、天然歯により近い形や色の精密な詰め物や被せ物を作製することができます。金属だけではなくセラミックで作製されたものも用意しておりますので、詳しくは下記ページをご覧ください。

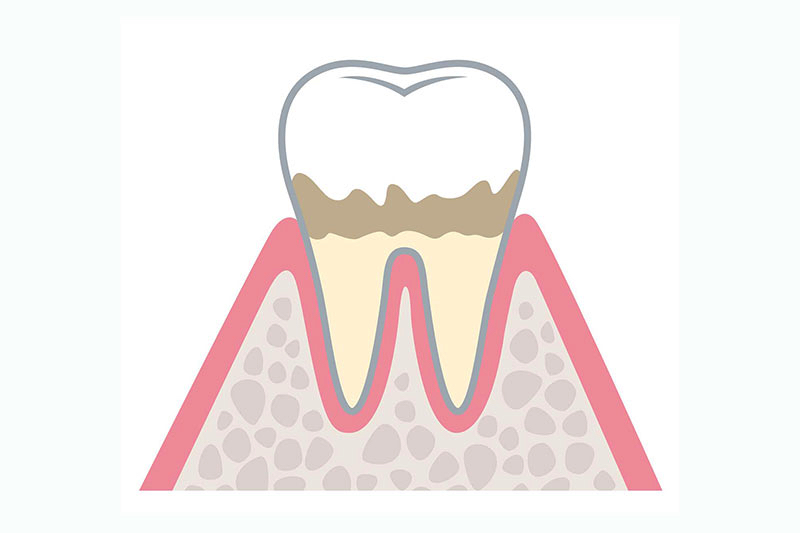

成人が歯を失う一番の原因が歯周病です。

口の中の歯周病菌が増殖し、歯の周りの歯肉に炎症を起こし、それがやがて歯を支えている骨を破壊していくお口の中の感染症です。歯周の検査をもとに、プラークコントロールや歯石除去等の基本治療をします。必要に応じて、歯周の再建手術を行う事もあります。

歯周治療では「バイオフィルム」と呼ばれる歯周病菌の魂を除去する事と、健全な歯肉を保つための歯肉マッサージ指導等メインテナンスが大切と考えております。

歯周病は細菌によって歯周組織に炎症が起こる疾患です。その細菌が出す毒素や炎症性サイトカイン、また最近自体が血流にのって全身をめぐってしまい、体全体にも悪影響を及ぼすことが明らかになっています。具体的には糖尿病や心疾患、低体重児出産のリスクを高めることがわかってきました。また最近では認知症とも大きな関係があると言われています。

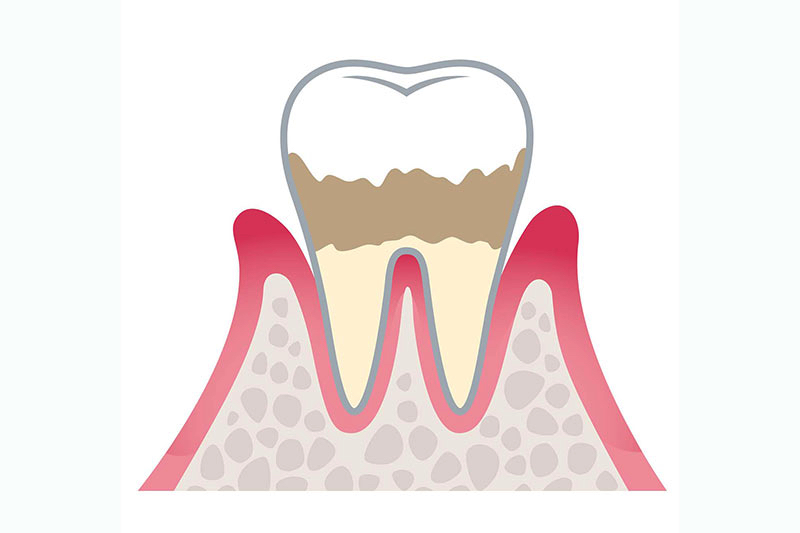

歯ぐきが丸くぶよぶよしている状態です。歯を磨くと少しだけ出血することもありますが、違和感がほとんどない状態です。

細菌が奥へ奥へと侵入し、歯周ポケットを形成しています。噛んだときに違和感があったり、歯を磨いた際に血が出たりします。炎症を起こしている細菌の塊であるプラーク(歯垢)と歯石を除去する必要があります。

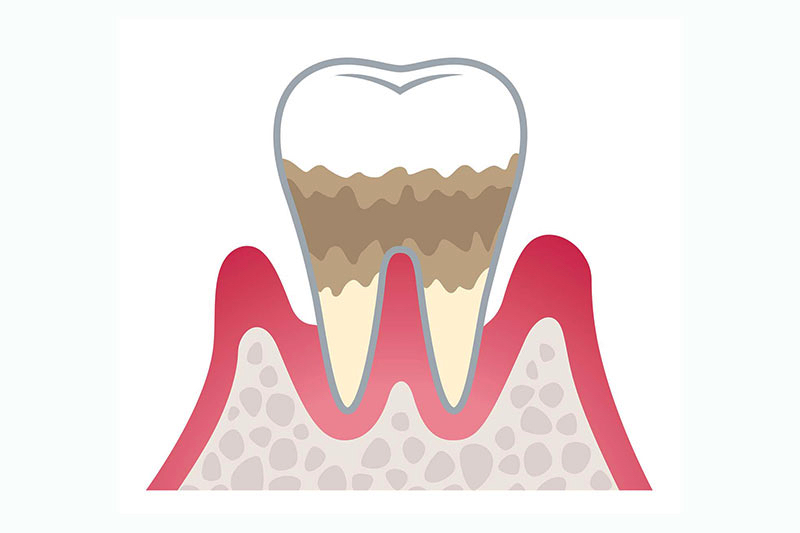

歯を支える歯槽骨に炎症が起きている状態です。噛みにくくなったり、歯がグラグラしたり、口臭がキツくなったりします。歯周ポケットの奥深くまで歯石除去を行います。

歯槽骨が吸収(破壊)されていて、膿が出てくる、強い痛みなどを感じるような状態です。他の歯に悪影響を及ぼさないよう、ほとんどのケースで抜歯が必要となります。

歯周基本治療とは、歯周病の原因を可能な限り取り除き、清潔なお口の環境をつくる処置です。

歯周病の主な原因は、歯垢・歯石などの細菌です。歯垢・歯石を取り除き、再び付着しないように適切な歯の磨き方をマスターすることが歯周基本治療の重要な役割です。

むし歯があったり、歯が傾いていたり、グラグラ動いたりして歯垢・歯石が除去できない場合は先に治療し、初期治療を始められる環境づくりから行います。

基本治療で歯周ポケットの深さが改善されず、ポケット内の細菌がブラッシングで除去できない状態や、歯周病が進行してしまった状態に対して、外科的にポケットの深さを改善させる手術があります。

また、部分的に失われた骨を再生させる手術(再生療法)を行う場合もあります。手術はそれぞれの病態にあった方法で行います。

ポケットが改善された後、メインテナンスに移行します。

一般的に知覚過敏は、歯がしみたり痛んだりする症状で、仕組みについては不明な点も多いのですが、歯の象牙質が露出することで起こります。歯磨きや酸性の食品、冷たい飲み物などによって象牙質に刺激が加わると症状が現れますが、人によって痛みの感じ方は異なるため、象牙質の露出具合と症状の強さは必ずしも一致しません。

知覚過敏の治療法には、症状の進行度合いによって薬を使ったり、露出した象牙質を埋めたりする方法がとられます。軽い場合は歯を丁寧に磨くことで自然に治癒することもありますが、深くエナメル質が削れてしまった場合は早めに塞ぐなどの対処をする必要があります。

痛いからといって歯磨きを怠ると症状を悪化させてしまうので、磨き方の指導を受けながら丁寧な歯磨きを心がけるようにしましょう。

オーラルフレイルという言葉をご存じでしょうか。高齢になってくると嚥下や咀嚼といった生命維持に関わる大事なお口の機能が徐々に低下してきます。早い段階でリハビリをすると機能は回復しますが機能低下が一線を越えると回復が困難となり機能障害を引き起こします。

機能評価を早い段階で行い、低下傾向が認められた場合に「口腔機能機能低下症」と診断され、機能回復や機能維持を目指して症状に合った専門的リハビリ治療が保険診療として行われます。